その他2024年07月05日

幼児組では年間通して取り上げるテーマを決めて、課業の一つでもある環境認識を行っています。

「環境認識って?? 何…!?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

子どもたちが身近な環境(生活、自然、社会)に目を向け、考えたり発見しながら、

知る喜びを経験していけるよう、子どもたちが興味のあることをテーマにして

計画をたてています。

6月は園の栄養士が幼児3クラスを順次回り、毎日自分たちが家庭や保育園で

食べている食事について『バランスゴマ』を使って考えてみました。

「今日の朝ごはんは何を食べてきたか、覚えてるかな?」

「じゃあ、昨日の夜に食べたものは?」

とまずは5歳児中心に尋ねていきました。

元気に手を挙げて思い出しながらこたえていく子どもたち。

A君:「ジャムパンとねー、おちゃ」

大人:「野菜とかソーセージとかは無かった?」

A君:「うん。あっ、ヨーグルトも食べた!」

大人:「ヨーグルトは水色の仲間だね」

とその日の朝、前日の夜、そしてその日食べる予定の給食メニューを

バランスゴマの栄養別の色に当てはめながら、1人ずつコマを作ってみました。

バランスゴマの色分けは…

黄色:主食 (ご飯、パン、麺)

黄緑:副菜 (野菜、きのこ、いも、海藻料理)

ピンク:主菜(肉、魚、卵、大豆料理)

紫: 果物

水色: 牛乳、乳製品

となっています。

この日のさくら組は、黄緑(副菜)、紫(果物)を家庭で食べてきた

子どもたちが少なかったです。

朝は時間にも限りがあり、朝食で全ての栄養バランスを完璧に取ることが

難しい場合でも 飲み物を麦茶や水から牛乳に変えてみるだけでもオススメです。

水色の栄養を体に取り入れることができますよ!

1食で完璧にではなく、1日の3食でバランスゴマを完成させれば大丈夫!

そう捉えると肩の力が少し抜けて楽になりませんか?

バランスゴマが回らずに倒れてしまう食生活を続けていると

風邪をひくなどの体調不良や、意欲やモチベーションの低下にも繋がります。

元気な毎日を子どもたちも大人も送れるように、上手に栄養バランスを考えて

取り入れていきましょう!

あそび2024年06月21日

<元気な身体をつくろう!>

4月から新年度が始まり、早2か月が過ぎました。新しく入園した子をはじめ、進級した子もそれぞれ新しい環境に慣れてきて楽しく過ごせるようになってきている頃ではないでしょうか。

新年度が始まり、新しい環境で頑張ってきたこの2か月、疲れが出て体調を崩してしまうお子さんも多かったかと思います。

これから1年、2年、と続いていく保育園生活、お子さんが楽しく過ごすために、そして保護者の方が安心してお仕事に励むためにも欠かせないのが、なんといってもお子さんが元気でいること‼ただただ元気でいてくれることほどありがたいことはないのではないでしょうか。日々の過ごし方に気を付けてあげると体調も崩しにくくなりますよ。

今回は、保育園でもお知らせしている子どもたちの元気な身体づくりのポイントをご紹介したいと思います。

<元気に過ごすには生活リズムが大事‼>

保育園では、懇談会や園だよりなど様々なところで生活リズムの大切さを度々お伝えさせて頂いています。近年のお子さんの生活リズムの傾向を見ると、就寝時間が遅い・家ではお昼寝をしない・起床時間が遅い…ということが多いように感じます。

よく育児関係の情報などでも、〇歳は△時間睡眠が望ましい、▢時までには寝かせましょう、などという情報を見聞きすることもあるかと思いますが、そうはいっても中々思うようにはいかないのが子どもとの生活ですよね。

そんな生活リズム作りのために声を大にしておすすめしたいのが、たくさん身体を動かしてあそぶこと、です‼

こう書くと、当たり前のことではありますが、DVDやタブレット端末などのメディアツールが子どもたちにとっても身近なものになっていたり、車など便利な移動手段が気軽に利用できるといった子どもたちをとりまく近年の状況をみると、意外とこの”たくさん身体を動かしてあそぶ”ことが十分にできていなかったりするのではないかと思います。おうちでは動画を見て過ごしている…。大人のショッピングに連れられカートやベビーカーに乗っている…。おでかけの移動で長い時間車にゆられている…。こういう時間ばかりになってはいませんか?大人の行動にあわせていると、ついこういう時間が多くなってしまいがちになることもあるのではないでしょうか。

そういう時間ばかりではなく、お子さんが自分で自由にたくさん身体を動かすことが大切です!保育園でも、日中の時間帯、とくに午前中は1日の中で一番活発に活動する時間です。園ではどんなことをして身体を動かしてあそんでいるかを少しご紹介していきます。

<園での運動いろいろ>

ベランダで日光に浴びたり、気持ちの良い風を感じたりして過ごしています。

「あたたかいね」「風が気持ちがいいね」と季節の変化を言葉にしながら日光浴を楽しんでいます。

乳児園庭へ出て芝生に触れてみたり、虫を発見したりしながらお散歩をすることもあります。

乳児期はたくさん動いたり遊びながら自分の身体を知っていくことがとても大切です。室内でも動きたい!欲求を叶えられる様に運動遊具が設定されています。

押し箱を押し歩いたり、中に入ったりと全身を使って遊んでいます。少し大きい押し箱で足が届かないと壁や棚の近くに持って行き、つかまりながら入ったりとよく考えています。

室内やベランダであそぶ太鼓橋も、両手足を使って、様々な体勢をとりながら渡る必要があるので、とってもいい運動ができます。初めの頃は登り方がわからなくて、助けを呼ぶ事もありました。くり返し遊ぶうちに体の使い方を覚えて、上手に昇り降りしています。

南テラスでは思いっきり「まてまてー」と追いかけっこを楽しんでいます。「追いかけてー」と大人に手招きして誘う姿もありますよ。1本橋の上をバランスを取りながら渡っていくときも、怖いと思うとちゃんと手をついて身体を支えている姿もあります。

沢山遊ぶ中で自分の出来る範囲を知っていき、安全に降りたり、渡ったりする方法を学んでいきます。大きな怪我に繋がらない様になる為にとても大切な事です。

成長して身体が大きくなると、動きも大きくなり出来る事も増えます。それに伴い、転んだときの怪我が大きくなりやすくなってきます。その時に自分の身体の使い方を知っていると、小さな怪我だけだったり、安全に動けるようになることに繋がります。

今からたくさん身体を動かして身体の使い方を獲得していきたいですね。

乳児園庭にはかりんの木が植えられていて、一生懸命に木登りしていますよ。木登りする機会は昔に比べて少なくなっているのかなと思います。

木は運動遊具と違って、自然の物なので登りやすくなってはいません。子どもがどこに足を掛けたらいいのかな?どこを 持ったらいいのかと考えながら、身体を動かしていく必要があります。頭も使い、全身も使って遊べる木登りはとってもいい経験になりますね。

こんな風に子どもが自分で自由にたくさん身体を動かす経験をしていくことで、自分の身体を知り、動かし方を学んでいきます。そして、太陽の光を浴びてたっぷり身体を動かすと、お腹もすいてよく食べられるし、疲れてよく眠れるようにもなります。園での子どもたちの様子を見ていると、やはりよくあそび、よく食べ、よく眠る子は体調を崩しにくいと感じます。よく身体を動かしてあそぶことは、規則正しい生活リズムにもつながっていきます。そしてその規則正しい生活リズムがあるから子どもは元気にあそぶことができる…そういう良い循環が生まれていきます。

子どもはたくさんあそんで楽しく、疲れてよく眠ってくれると大人の自分時間にもなりますね!

これからの季節、夏休みなどで家族でおでかけする機会も多くあると思います。そういった中にも、子どもが自由に活発に動いてあそべる時間を作ってあげてくださいね。また、だんだん蒸し暑い日も増えてきて子どもたちも疲れやすい季節でもあります。おでかけを楽しみながらも、ぜひお子さん中心のスケジュールで行動し、楽しんだ後は疲れを取る時間のことも考えてあげてくださいね。

あそび2024年06月05日

先日保育園のホールで「歯科検診」がありました。

事前に話をしていたとは言えいざ「検診に行くよ!」と声をかけると小さい子は少し緊張した面持ち。

列を作って順番を待っていると・・健診が始まりました。

ほとんどの子が自分で大きな口を開け先生の前へ。

大人は少し体を支えてあげるだけで大丈夫だったんですよ。

さて、部屋に帰って来たふじ組の子たちはその経験を早速あそびに活かします。

「え~と・・どんな道具が必要かな」

準備をしているうちに検診ではなく歯医者のイメージになっていきましたがそれもまたよし。

やりたい事、イメージした事をカタチにしていくのは面白くもあり難しくもありますが

だからこそ自分で考えて作り出していく「あそび」って貴重であり大切であり・・

子ども達にはなくてはならないものだと思っています。

歯医者さんの後ろに倒れていく椅子をどうやって作るのかな・・と思って見ていたら

ベンチを並べてベッドにし始めました。面白いアイディアですよね。

すると隣には受付も出来てきましたよ。興味津々な小さい人たちが集まってきました。

診察室と受付の間にはカーテンも。

「見えないようにして。」と子どもからの要望です。

あそびを進めていくうちに看護師さん役の子も入ってきました。

こうやって役が増えてあそびが広がって行くんですよ。

役が増えるとその分コミュニケーションを多くとらなければならなくなります。

けれどそのやりとりの中から子ども達は多くの事を学んで行くんです。

相手の気持ち、自分の気持ち、状況などそこをどうやって折り合いをつけていくのか・・

そこは大人の出番ではなくそっと見守るようにしています。

時にはケンカ、時には言い合い、それもこれも大事な経験です。

さあまた新しい患者さんがやってきました。

「横になってくださ~い」上手に案内しています。

歯医者さんの隣ではなにやら料理作りが始まっています。

「何してるの?」と聞くと「歯医者さんが終わったらごはんにする!」との事。

大忙しだった歯医者さんの仕事がひと段落すると

みんなでお疲れ様!のごはん会が始まりました。豪勢な手作り料理がならんでいますね。

こんな風なあそびの繋がりもふじくみのあそびの面白さだなあと思っていつも見ています。

さて、翌日。

今度は違う子たちが歯医者さんにやってきました。受付に絵本も用意されていますね。

今日は先生役が昨日と違う子になっているようです。

そしてこの日は、なんと!うがいのバケツも登場。

歯医者さんの経験がある子が用意したようです。気づきや見立てが面白いですよね。

あらっ・・あそんでいくうちに歯医者さんから病院に変わっていますね。

「あそびは子どものもの」

だからこそこうやって変化しどんどん楽しく面白くなっていくのを見るのが

私たち大人の楽しみのひとつでもあるんですよ。

経験をあそびに活かしていくのが得意なふじ組。

だからこそ沢山いい経験をさせてあげたいですよね。

毎日の色々な出来事、家族とのお出かけ、お手伝い、見たもの、聞いた事・・

これからもそれらをあそびの種として拾い上げみんなのあそびとして

活かして行きたいと思っています。

園庭の紹介2024年05月07日

朝晩の冷え込みはまだ残るものの、少し落ち着きつつあります。満開だった桜も散って緑いっぱいの園庭です。さて、乳児園庭にある築山の芝がそろそろメンテナンスの時期になりました。子どもたちが元気よく走り回り駆け上がって踏みしめられた芝たち。。。新しい芝と入れ替えです。ひとつひとつ丁寧に手作業で植えられ、芝がしっかり土に馴染むよう毎日水をあげています。春の日差しが強い日が続く日は午前と午後2回に分けて水やりが欠かせません。今はつぎはぎ状態ですが徐々に土に馴染んで元通りになっていきます。

また園庭の藤の花は今年もきれいに咲きました。

あそび2024年04月26日

前回「保育園の遊具たち~乳児編」主に0,1,2歳の遊具についてのご紹介をしました。今回は幼児編。

乳児と同じ遊具でも使い方がより工夫されていたり、乳児ではあえて出していない具体的な遊具を幼児ではどんな風に使うのかをご紹介していきたいと思います。

まずは・・

乳児クラスでも使用している「チェーン」です。乳児の物よりも少し細いものを使う事もあります。

カラフルなチェーンですが、大きい人たちは色にもこだわって茶色は醤油やケーキのチョコクリーム、赤はケチャップ、

白はクリーム、黄色は卵焼きやオムレツ、様々な色を使ってドリンクバーのジュースなど乳児同様食べ物に見立てられる事が多いです。他の物と組み合わせて美味しそうなパフェを作ってくれる事もあるんですよ。

またおなじチェーンを使って顔や形をまるで絵に描くように表現する姿も見られます。

頭から被ってみるのも面白いですね!

乳児編の手作り遊具でも紹介されている「スナップ棒」は幼児でもなくてはならない大活躍遊具の1つです。

あまりに様々な使い方をするので手作りしても割と早めにクニャっとなってしまうのですがそのへたり感も想像と工夫に変えてしまうのが幼児の子ども達です。

名まえを呼ばれて振り返ったら・・こんなユニークな発想を急に見せられて大人が吹き出して笑ってしまうことも。

あそびの中で沢山の使い方をしますが、例えばペットのリードや、魚釣りの竿、ズボンに差し込んで動物のしっぽにして、自分たちが動物になりきって遊ぶこともあります。同じものが沢山あるっていうのも想像を刺激するのかも知れませんね。

拝島保育園の子ども達が大好きなお祭りごっこの時には太鼓のバチに変身!!

乳児編には出て来ませんでしたが、ただ丸や四角に切っただけの「フエルト」も様々な使い方が出来ます。

クレープにしたり、パフェにしたり、くるくる巻いて卵焼きや重ねてパンケーキやサンドイッチ、お寿司屋さんののりになることもあるんですよ。幼児の子どもたちはホントに工夫上手なコックさん・・いやパティシエでしょうか。

幼児クラスになってから大きいものも扱えるようになり、自分たちがすっぽり隠れるぐらいの「布」も万能な遊具。布団に見立てたり、天井からつるしてカーテンや屋根にしてテントを作ったり、体に巻き付けてマントやドレスにしたりお風呂のバスタオルになったりと、使い方は本当に無限大。

子ども達が大事にお世話をしている人形たちの洋服はほぼ全て手作りです。季節に合わせて衣替えをしているのを知っていますか?長袖、半袖、ワンピースにジャンバー、帽子、浴衣やはんてんなど種類も沢山!なかなかの衣装持ちです。初めは上手く着せられないけれど、日々の繰り返しの中でだんだんと上達していきます。

上手に組み合わせて着せてあげたらミルクを飲ませたり、おんぶして出掛けたり、椅子で作ったベビーカーで散歩させたり・・大人顔負けのお世話をしてくれていますよ。

乳児編でも紹介しましたが、幼児にも身につけられる遊具がいろいろあります。

実は子ども達がままごとでつけているエプロンは、食事時大人がつけているものを小さくしたもの・・なんと!お揃いなんですよ。他にはコック帽やお寿司屋さんの帽子、大工さんの道具入れ、お医者さんの白衣などを身につけ役になりきって日々あそびを楽しんでいます。カタチから、外側からなりきるってのも大事ですよね。

ワンピース、ジャケット、ドレスなどの扮装も子ども達は大好き!!

乳児期は布をまいたり頭にかぶったりしそれらしく着飾っていたものを、幼児になると本物を使いよりイメージをカタチにしていきます。それも大事なモチベーション。あれこれ着こんでおしゃれしてコンサートを開いたり、パーティーをしたり。

帽子やネックレスなども組み合わせてとってもおしゃれさんです。

それぞれのクラスにある沢山の遊具からほんの一部をご紹介しました。

乳児が使っているものより具体的なもの、想像したり見立てて使うもの、時期によって入れ替えるものなど様々。

子ども達の「やりたい!」「あそびたい!」を実現させ、助けてくれる拝島保育園の大事な遊具たち。

またの機会に他のものもご紹介できたらと思っています。幼児クラスの子ども達の遊具の使い方の面白さ・・少しでも伝わっていたら嬉しいです!!

あそび2024年02月28日

<拝島保育園の遊具の特徴>

子どもたちが保育園で毎日あそぶときに欠かせない様々な遊具たち。

保護者の皆さんも、送迎時に子どもたちが保育室であそんでいる姿を目にする機会が多くあるかと思います。園によっても、子どもたちのために用意している遊具は様々。今回は0,1,2歳児クラスで使っている遊具について紹介したいと思います。

拝島保育園では手作り遊具を中心とした、あまり具体的ではない、色々な用途で使える遊具を主に使用しています。このように書くと難しく感じるかもしれませんが、たとえばおままごとに使う材料も、にんじんやだいこんといったまさにそのもの!といった具体的な道具は乳児クラスにはあまりありません。代わりに色々な色や大きさのお手玉、チェーンなどがたくさんあります。具体的な形のものはそのものとしてしか使われないことが多いものですが、カラフルなお手玉やチェーンはどうでしょう。赤いお手玉はトマトにもいちごにもなり、チェーンはうどんにもラーメンにも、ジュースにも変身します。

乳児期は自分の身の回りの色々なこと・ものの認識がまだあいまいで、少しずつ自分の身の周りの色々なこと、ひと、ものなどの認識を深めていっている最中です。

認識が深まっていくにつれ、だんだんと自分でイメージしたことを遊具を使って見立ててあそぶようになっていきます。そういうときに、それぞれのイメージしたことを自分なりに道具を使って表現できるように、変幻自在の遊具をたくさん用意しています。年齢が上がってくると、具体的な遊具がイメージを表現する助けにもなるので幼児クラスではそういった遊具も登場します。

<手作り遊具いろいろ>

〇スナップ棒

両端にスナップボタンのついた棒状の遊具です(棒の部分は綿が入っていてやわらかく、簡単に曲げられます)。

スナップボタンなので、凹凸があり、もちろん形を合わせないとはまりません。なおかつ、ぐっと差し込むように指先に力を入れないとはまらないので、力の入れ方や持つ場所もなかなか重要です!こんなふうに、大人には簡単なスナップはめも、小さい子どもにとってはいろんな力が備わってやっとできるもの。子どもたちはあそびながら練習し、形やはめ方があることを知ったり、指先の器用さが育っていきます。

もう少し年齢が上がり、上手にはめられるようになると、今度は様々な見立てあそびに使われるようになります。

丸くしてドーナツやネックレス、大きな丸にして海やプール、長くつなげて消防隊のホースや釣り竿、たった一本そのままでお医者さんごっこの体温計や「お口あーんしてくださいね~」のあの道具…(舌圧子、というそうです)などなど、これまで子どもたちが見立ててきたものを挙げるときりがないほど、色々なものに変身します。無限に広がるそのアイデアがとっても面白く、子どもってすごいなあと感じます。

<着飾ってかわいい!身に着ける遊具たち>

園で出している遊具のなかに、身に着けられる遊具も色々な種類があります。

スカートや帽子、スリッパやレッグウォーマーなどなど…。これらもすべて、サイズやあそびやすさを考えながら、布から選んで職員が手作りしたものなんです。

子どもたちが着飾っている姿は何ともかわいらしいですよね。

スカートがまだしっかり上げられず、お尻の下で止まっていたり、何枚も重ねばきしたり、そんな姿も日常茶飯事でほほえましく見守っています。

こういった身に着けるあそびも、ただただかわいいだけではありません。スカートをはく、という動作はそのままパンツやズボンをはく動作と同じ。スリッパは靴をはくときの動きだし、レッグウォーマーは靴下をはくときの動きと同じです。ほかにもビーズの輪を首にかける動きはエプロンをつけたり、上着を着るときの動きと同じ…。と、こんなふうに、生活の中で必要な衣類などの着脱のときの動きと、同じことが経験できる優れものです!

着替えが自分で上手にできるようになってほしいとはいっても、着替えだけを子どもが練習するのには限度があります。

でも、こうしてあそびの中で同じ動きのできる遊具をそろえておくと、子どもたちはあそびながら何度も繰り返し練習することができます。

子どもたちはあそんで楽しい!たくさんやっているうちにいつのまにかズボンや靴下をはくのが上手になったぞ!とまさに一石二鳥!ですね笑

こんな風に、乳児期の子どものあそびは生活のこととつながっていることが多いんですよ。

あそびながらいろいろなことを考えたり、たくさん練習したりしています。だから子どもにとってあそびはとっても大切なんですね。

〈身近なあんなものも遊具になる!〉

子どもたちが日々あそんでいる遊具の中には日常生活で大人が使っているものもあります。たとえば・・・茶筒やクリームの空き容器、製氷皿…などなど、これらのものも子どもにとっては立派な遊具になります!

そんなのがおもちゃになるの?と思う道具もいろんな使い方ができます。クリーム容器や茶筒は使い終わった容器をきれいに洗うと遊びに使えるので、購入しなくても遊べますよ。割れないお皿やコップも人気で沢山あそんでいます。他にも飲み終わったペットボトルにお水とビーズを入れると、水の動きや光に透かして見るととっても綺麗です。

茶筒は繰り返し開け閉めしたり、中にチェーンを入れて振って音を出したりと様々なあそび方ができます。開ける時は両手でしっかりと持ち、引っ張って開けています。閉める時は蓋の向きをよーく見ています。

クリーム容器は手首をひねり蓋を回す必要がある為、茶筒よりも難しい様です。大人や他の子が開け閉めしているのを見て、真似をして回そうとする姿もあります。諦めず何度もチャレンジして、開けられるととっても嬉しそうに大人に見せてくれますよ!

水入りぺットボトルを転がしたり持ち上げて、水の動きを楽しむだけでなく、写真の様に手元をよく見てビーズ輪を通して遊ぶ姿も見られます。

洗濯ばさみもたくさん用意すると色々な用途に使え、人気の遊具です笑

身近にある日用品も子どもにとっては面白い物で、あそびながらその物の性質(形、固い、柔らかい、転がる、音が鳴る、重さ、開けられる‥などなど)を発見しています。1つの道具でも、決まった使い方が無くいろいろな用途に使えるからこそ、子どもが夢中になってあそんだり、その子ならではの発想や工夫があったりするものです。そうやって自分で考えて、自由にあそぶことがとってもすばらしい!と私たちは思っていて、遊具選びをしています。

子どもたちがどんな遊具でどんな風にあそんでいるか、ぜひ、送迎時に注目してみてくださいね。

その他2024年01月23日

今年度は、ベテランから若手職員まで計8名が、上級救命再講習を受講しました。

講義・実技を通して、小児・乳児の救命処置やAEDの使い方、コロナ禍で変更された点など学びました。

講習後に『上級救命技能認定証』をいただきました。

こうした研修を行うことで安全な保育が出来るように日々学んでいます。

育児2024年01月04日

排泄の自立に向けて・・その2

はいざるの部屋、前回の「排泄」では乳児期のオムツ外しの時期を中心にまとめましたが今回は幼児編。ある程度自分で出来るよう育ってきた子ども達が、より自立に向かっていけるようになるまでにどんな姿が見られるのか…また、園ではどんな事に気をつけているのかなどについて少しお知らせしたいと思います。自分で出来る事が増えるため、大人の関心が薄くなる幼児期の排泄ですが、一生ついてくる生理現象なので大切で大事な行為である事には変わりありません。

<排泄の自立って??>

「トイレ行ってきまーす!」幼児の部屋は乳児室の作りと違い横にトイレがある訳ではありません。そのため排泄に向かう時には、大人に声を掛けて行ってもらうようにしています。一斉に「トイレの時間」があるのではなく、尿意、便意を感じたタイミングで向かいます。もちろん場面の切れ目や午睡前などには声を掛けますが間隔はそれぞれ違うので「行く、行かない」はその子に出来るだけ任せます。しかしそれが完全に出来るのは、「幼児」だからではなく体の機能がしっかり成長し、排泄のサインを自分で捉えられるようになるから。そのため間に合わず部屋で漏らしてしまう子も、まだオムツの子もおねしょをする子も当然いますし、それがある日突然パタっとなくなる事もよくあります。

この個人差は乳児期と同じですね。だから幼児だって「あせらず、しからず、くらべず」。幼児になるとプライドも出て来るので少しやっかいな状況も時にありますが、大人はいつか必ずくる「自立」の日に向けて少しの手伝いと励まし、そして毎日見てるからこそ小さな変化を見落とさないようにしています。

<排泄って意外と大変⁈>

排泄ってトイレに行くだけでなく、例えば男児なら立って排尿、排便時はどうやってお尻を拭いて始末をするのか、終わった後の衣服の整え方や手洗いなど意外とする事が多いんですよね。大人は無意識にしているけれど子どもはそうはいきません。ここにも個人差があるので出来る事も要求する事もそれぞれ・・。大人はその子の発達に合わせて直接助けたり、見守ったりしています。幼児クラスは混合なので特に男児の排尿は大きい人たちがしているのを小さい人たちが見て真似をしたり、教えてもらったりしながら出来るようになる事があります。衣服を全部下げお尻を出さなくても濡らさずに上手に排尿出来るように、大人からも友だちからも教わりながら身につけていくのは集団生活の良さかも知れませんね。

排便時のお尻拭き、ご家庭ではどうされているでしょうか。幼児になると少しづつ自分で出来るよう大人がやり方を伝えながら拭いたり、自分の手が後ろに回ってお尻に届くようになると一部任せてみる事もします。でもまだ完全ではないので仕上げをしてあげたり、見守ったりもします。ただ、排便のタイミングは個々によってまちまち。昼食後のトイレが排便ラッシュになってしまう事もざらなんです。その1人1人に排便の始末をするのも正直なかなか大変・・。生活リズムを整え朝食後家庭で排便してから登園する、という習慣を就学頃までに整えられるといいですね。ご家庭でも全部やってあげてしまわずに(放任もせず)、時には一緒に、時には見守って丁寧に行為が出来るよう助けてあげて下さい。

上記の他にも排泄の後の手洗い、衣服の整えもありますが考え方は同じ。長い時間保育園にいる子ども達ですがやはり園だけでは身に付かない生活習慣が沢山あります。幼児になるとつい目を離しがちですが全部は任せきれませんよね。見守ったり、手伝ったり、励ましたり、要求したり・・その子にあった、その場面にあった対応を考えながらこれからも園と家庭とで協力して自立に向けてのお手伝いが出来たらと思っています。乳児同様課題はそれぞれ。園での様子が気になったり、質問等ありましたらいつでも声を掛け聞いて下さいね。

その他2023年11月09日

猛暑がようやく去り、ようやく秋の深まりを感じる季節になりましたね。

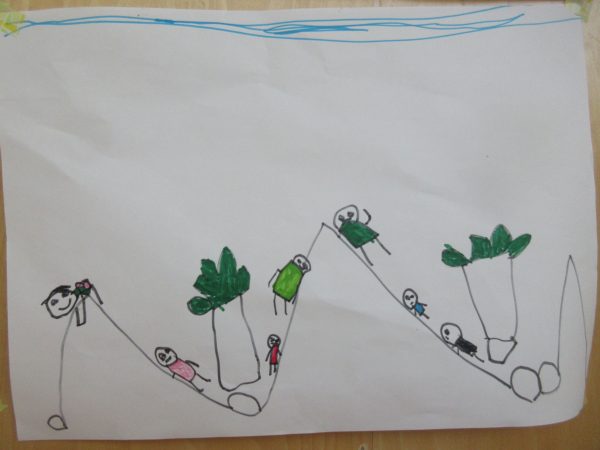

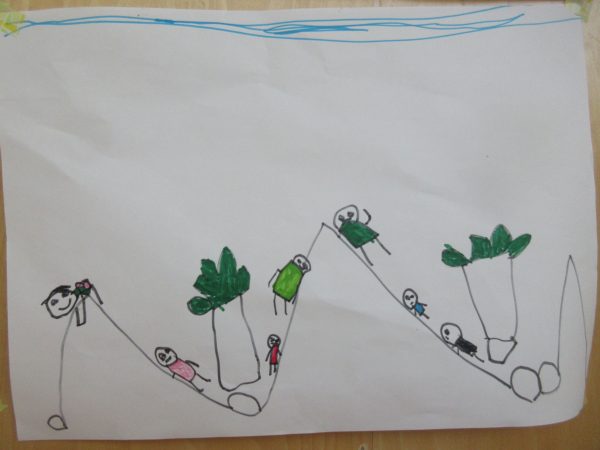

秋と言えばスポーツ、食欲、読書…といろいろなことが思い浮かばれますが、今回は芸術の秋!ということで、子どもたちの描画についてをテーマにしたいと思います。

<子どもたちはお絵描きが大好き!>

描画をしようとすると、「やりたい!」と目をキラキラさせてやってくる子どもたち。子どもたちがいきいき、のびのびと楽しそうに描く姿やその絵を見ると、とてもあたたかい気持ちになりませんか??

そののびのびと楽しむ気持ちや描くことが好きな気持ちを大切に育んでいきたい・苦手な子や自信がなくて描けない子が、少しでも前向きになれるようにはどうしていったらいいか…など、私たち保育士も日々子どもたちと接しながら試行錯誤したり悩んだりしています。

前回のはいざるの部屋で、職員研修の様子をお知らせしました。その中にあったように、先日職員の研修で昭島市にある”アトリエ絵の会”の信国有里さんに講師として来ていただきお話を伺いました。信国先生には以前よりたびたび拝島保育園に来ていただき、職員の勉強会で子どもの絵の見方などを教えて頂いています。先生から聞いた‟子どもたちの絵を見るポイント”は、子どもたちにかかわるすべての大人が知っていて損はないことなので、ぜひ保護者の皆さんとも共有したいと思い今回のはいざるの部屋で取り上げることにしました!

<子どもが絵を描くことを嫌いにならないポイントとは…>

子どもにとって描画は自分の気持ちや感じていることを表現する大切な方法の1つです。ママやパパ、友だちが大好きな気持ちをその人を描くことで表現したり、どこかに行って楽しかった思い出を描いて表現したり…言葉で話すように絵で表現しています。ネガティブな経験も同様で、怖いことがあった経験、不安で落ち着かない気持ち…そういったものも描いて表現することもあります。子どもたちの絵にはそんな様々な思いがつまっており、まさに”子どもの絵はメッセージ”なんですよ。

そんなたくさんのメッセージがつまった子どもたちの絵を見るときに大切なポイントは…

・ほめる! ・描かない! ・聞かない! この3つが大切だということです!

どういうことか、簡単に説明していきたいと思います。

<描画の成長は子どもの成長とセット!>

〇1歳ごろ~…この時期はなぐり描きが中心です。

全身を使って縦や横、グルグル…

まだ手先も未熟で、握る力も弱いので、点や線が多く見られます。

だんだん円のような形になっていき…(丸がかけるようになるには、腕が大きく動くことが必要なので、肩や手首の発達も大事なんですよ!)

円が閉じて、丸の完成です! 丸がかけると嬉しくて丸をいっぱい練習する子も多いです。

丸からしだいに意味づけ(描いたものに、これは○○!と名称を言うこと)するようになります。顔を描くのもこの頃ですね。

ぐるぐる殴り描きしていた子が、ある日こうして顔を描くようになる…その時はなかなか感動的なものです!

この絵ではまだ目と口らしきものが描かれている段階で、大人から見ると足りないパーツの方が多く、つい大人は何の気なしに“鼻は?”“耳は?なんて言ってしまいがちです。でもそれはNG!目と口だけの顔でも、それが今のその子の発達で、一生懸命描いた絵です。

大人の感覚で、まだ描かれていないパーツを指摘したりせず、そのとき描いたものをありのままほめてあげることが大切です。

ありのままほめる、ってどうやってほめるの?と難しく感じるかもしれませんが、たとえば上の絵だと「たくさん描けたね」「とっても大きく描けたね」など、描いてあるものをそのまま言葉にしてほめてあげるといいかと思います。他には「いろんな色をつかったんだね」とか、今まで描いていなかったけれどその日初めて描いた、というところを見つけてほめてあげるのもいいですね!

私たち保育士も、ほめ方のボキャブラリーを日々勉強中です…!

顔から手足が出て、人間らしくなっていきます。これを”頭足人(とうそくじん)”や”頭足手人間”といいます。

顔から手足のでているこの感じがとっても微笑ましいですよね!この絵では髪の毛やほっぺも描かれているようですね!

こうしてひとりひとりの子どもが成長していく中で、だんだんと自分の身体のことがわかるようになったり、周りのひと・ものがわかるようになっていき、描画にもそれが表れていきます。子どもたちの描画は身体や心の成長とともに、認識面や手先の器用さも成長していくことで変化していくものです。

お子さんが人間らしき姿を描くようになり、まだ足りないパーツがあったとしても、いつそれに気が付くかな?いつ描くようになるかな?と、その”いつか”を楽しみにしていると、描くようになった時の感動もひとしおですよ。

子どもの絵を見る大事なポイント、一つ目の”ほめる”については上のとおりです。

そして次のポイント…”聞かない”!

子どもの味のある絵(言い方を変えると拙い、と言うでしょうか…)を見ると、何を描いているのかわからないこともありますよね。

でも、”それは何?”と聞くのは一生懸命描いた子どもに失礼。大人が気軽に聞いた裏で子どもは、上手に描けたのに… わからないの?? と残念に感じているかもしれません。上に書いたように、ありのままをほめつつ、子どもが自分で「これは〇〇なの!」と話していたとすれば「そうなんだ!これは〇〇なんだね!」と共感してあげるといいと思います。

そして、”描かない!”

これは”大人が描いてみせない”ということです。おうちで一緒に絵を描いていると、つい大人がラクガキ程度にアンパンマンや動物を描いてしまったり、お子さんが大きくなってくると「〇〇を描いて!」とせがまれて、大人が描いてあげるということもあるかと思います。

やはり大人は子どもよりも上手に絵が描けるものです。大人は人の身体や動物の特徴、天地や大きさの比較などといった物事の概念が当然分かっているので、そういう絵が描けます。

ですが子どもはまだそういうことを理解していっている最中です。そのため、大人が描いてあげてしまうと”ママやパパのほうが上手だな””ぼくはへただな…”と自信をなくして描くことが苦手になってしまったり、まだそこまで描けないのに先を急がせてしまうことにもなりかねません。もしも「描いて!」とせがまれたら「あなたが描いた絵がみたいな!」など、子ども自身が描くことに向かえるように声をかけてあげるといいですよ。

子どもたちの描画を見るときの大切なポイントをお知らせしてきましたが、いずれも日常生活のなかではついうっかり大人がやったり言ったりしてしまいがちなことも多いかと思います。

ですが園で子どもたちにかかわっていると、やはり描画に対し苦手意識を持っていたり自信のない子も少なからずおり、年齢が高くなるほどその苦手意識を払拭するには時間がかかります。

子どもたちが描画で自分の気持ちをいきいきと表現していけるよう、かかわる大人は目いっぱいほめて、自信をつけていってあげたいですね。今回ご紹介したことが、少しでも役立ってくれると嬉しく思います。

その他2023年09月16日

毎回テーマを決めて、日々の保育に役立つ研修を職種に関わらず全職員で参加し勉強しています。

今回は、描画・絵画の講師を招いて空き箱を使った研修を行いました。

大人も子どもに戻って思い思いの制作

切ったり、貼ったり、つなげてみたり…いろいろな個性溢れる作品が出来上がりました。

2グループに分かれ、自分の作品のこだわりや思い出などを含めて発表し

お互いに評価し合いました。

童心に戻りながら楽しく制作し、子ども達の気持ちに寄り添った言葉かけなどを学んでいます。